Le marché du carbone est en perpétuelle évolution, influencé par divers facteurs économiques, politiques et environnaux. En 2025, plusieurs événements majeurs ont marqué ce marché, affectant les prix des quotas carbone en Europe. En 2026, la veille des variations du prix de la tonne de carbone est impérative pour les entreprises, car elle impacte directement le prix de l’électricité. Dans cet article, nous examinerons les récentes fluctuations de prix, leurs raisons et les perspectives pour le futur.

Record historique : le carbone franchit les 88 €/t en janvier 2026

Le marché européen du carbone (EUA) a franchi un cap historique le 7 janvier 2026 en atteignant 88,31 €/t, un niveau inédit depuis deux ans. Cette performance représente une progression spectaculaire de 16,29% sur l’année 2025, confirmant la dynamique haussière amorcée en septembre dernier.

Ce nouveau record marque une transformation structurelle majeure du marché du carbone européen. Pour la première fois depuis sa création, le prix des quotas EUA dépasse durablement les 85 €/t, un seuil psychologique que les analystes considéraient comme difficilement atteignable avant 2027.

Évolution des prix du carbone : de la volatilité de 2025 au record de janvier 2026

Le marché européen du carbone (EUA) a connu un changement de dynamique majeur. Après un été stable autour de 70 €/t, les prix à terme ont été tirés par la hausse du gaz et des quotas CO₂. Mi-septembre, les quotas carbone ont cassé leur fourchette estivale, clôturant à 77 €/t, un niveau inédit depuis février 2025.

Depuis novembre 2025, le marché a entamé une trajectoire haussière soutenue, culminant avec le franchissement historique des 88 €/t début janvier 2026. Cette ascension s’explique par un découplage majeur : le carbone ne suit plus aveuglément les fluctuations du gaz. Les fondamentaux techniques – notamment la réduction de l’offre programmée par le plan Fit-for-55 et les cycles réglementaires – dictent désormais la dynamique des prix.

Cette dynamique haussière résulte de plusieurs facteurs structurels convergents :

- Une réduction quantifiée de l’offre : 8% de baisse des quotas disponibles attendue pour 2026 suite aux réformes Fit-for-55

- Un changement de positionnement des investisseurs : les fonds d’investissement se positionnent massivement à l’achat depuis novembre 2025, inversant leur stratégie « net short » de longue date

- L’approche de l’entrée en vigueur définitive du CBAM au 1er janvier 2026

- La fin de la période de mise en conformité pour les émissions 2025, stimulant les achats tardifs

Evolutions des prix du carbone en 2026

Le CBAM entre en phase définitive : un bouleversement pour les échanges commerciaux

Le 1er janvier 2026 marque un tournant majeur avec l’entrée en vigueur définitive du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM). Ce dispositif, après deux ans de phase transitoire, impose désormais l’achat de certificats carbone pour six secteurs stratégiques : acier, aluminium, ciment, engrais, électricité et hydrogène.

Les impacts économiques sont considérables :

- Coût annuel estimé à 12 milliards € d’ici 2035 pour les importateurs européens

- Extension prévue à 180 produits aval dès janvier 2028, élargissant significativement le périmètre

- Seuil d’exemption fixé à 50 tonnes de CO₂, allégeant la charge administrative pour 90% des petites entreprises

- Rééquilibrage de la compétitivité pour les producteurs européens soumis au SEQE-UE

Ce mécanisme vise à éviter les fuites de carbone. Le déplacement de production vers des pays moins contraignants, tout en incitant les partenaires commerciaux à renforcer leurs propres politiques climatique.

Prévisions révisées : trajectoire haussière confirmée pour 2026-2027

Le franchissement des 88 €/t dès janvier 2026 invalide les prévisions prudentes de fin 2025. Les analystes révisent massivement leurs projections à la hausse :

- Franchissement des 100 €/t anticipé dès le premier semestre 2026 (contre fin 2026 précédemment)

- Trajectoire vers 150 €/t désormais envisagée pour 2027-2028 (avancée de 2 ans par rapport aux prévisions d’octobre 2025)

- Scénarios les plus optimistes évoquent des pics à 120 €/t dès fin 2026

Cette anticipation d’une hausse est renforcée par la dynamique haussière observée depuis septembre et l’approche des échéances réglementaires. Ce niveau de prix élevé renforce l’incitation financière pour les industriels et producteurs d’électricité à investir massivement dans des technologies de réduction des émissions. Elle réduit l’incitation pour les industriels et producteurs d’électricité à investir dans des technologies de réduction des émissions. Les experts soulignent que le comportement actuel du marché reflète un retour vers des fondamentaux plus robustes, avec une demande soutenue par les obligations de conformité.

Les prix ont subi des fluctuations rapides :

Facteurs haussiers : découplage du gaz et montée en puissance des fondamentaux techniques, période de conformité 2025 et réduction structurelle de l’offre de quotas. Le marché a montré une résilience face aux tensions géopolitique. La dynamique reste principalement dictée par les fondamentaux techniques et réglementaires.

Crédits carbone : vers un cadre européen plus strict

Le 23 juillet 2025, la Commission européenne a annoncé son intention d’intégrer des crédits carbone internationaux. L’objectif est d’atteindre son objectif climat 2040. Ces crédits ne représenteront que 3 % des émissions. Leur utilisation ne commencera qu’à partir de 2036, sous conditions strictes.

La Commission prépare un cadre européen renforcé pour garantir :

- La qualité et la traçabilité des crédits carbone achetés.

- Leur conformité à l’Accord de Paris.

- Des règles de suivi et de vérification plus strictes.

En parallèle, l’amendement du GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) révise les directives Scope 2 et les méthodes de comptabilisation sectorielles, harmonisant les pratiques de reporting des émissions indirectes liées à l’électricité et à l’énergie achetée.

Évolutions réglementaires et innovations

Le marché du carbone évolue rapidement sous l’effet de nouvelles réglementations et d’innovations. Depuis le 1er janvier 2026, le CBAM impose des certificats carbone pour six secteurs clés, avec une extension à 180 produits aval prévue en janvier 2028. En parallèle, les crédits carbone volontaires et les projets de reforestation ou de capture de CO₂ se multiplient. Cela offre de nouvelles opportunités de compensation pour les entreprises. Ces évolutions, combinées à des outils technologiques de suivi et de traçabilité, renforcent la transparence et la fiabilité du marché.

La volatilité des prix du CO2 impactant directement ceux de l’électricité

Le record historique de 88,31 €/t atteint en janvier 2026 exerce une pression haussière significative sur les prix à terme de l’électricité. C’est particulièrement le cas pour les producteurs utilisant des combustibles fossiles. Cette corrélation démontre l’impact immédiat des quotas d’émissions sur les coûts de production électrique.

Implications pour les acteurs du marché

La progression spectaculaire de 16,29% sur 2025 et le franchissement des 88 €/t transforment radicalement les stratégies des entreprises soumises au SEQE-UE :

- Les entreprises doivent désormais anticiper des coûts plus élevés et ajuster leurs stratégies d’approvisionnement en quotas.

- La hausse des prix renforce l’incitation financière à investir dans des technologies de décarbonation et l’efficacité énergétique.

Dans ce contexte de prix plus élevés, certaines entreprises renforcent leur souveraineté énergétique en produisant leur propre électricité grâce au solaire. Découvrir le parking solaire d’IDEX.

Perspectives stratégiques pour les entreprises

Face à la hausse du marché, les entreprises adoptent plusieurs stratégies. Elles achètent des quotas à l’avance pour sécuriser les coûts. Elles utilisent des produits financiers dérivés, Enfin, elles investissent directement dans la production d’électricité renouvelable. Certaines privilégient l’auto-production solaire ou éolienne pour réduire leur dépendance aux quotas. Ces stratégies permettent de maîtriser les coûts liés au CO₂. Elle permettent d’anticiper les régulations futures et de valoriser leur engagement environnemental auprès des clients et investisseurs.

Quelles sont les perspectives d’évolutions du marché du carbone dans les années à venir ?

Avec le record de 88,31 €/t de janvier 2026, les perspectives s’accélèrent considérablement :

- Court terme (2026) : Consolidation attendue entre 90-100 €/t au premier semestre, avec franchissement probable des 100 €/t

- Moyen terme (2027-2028) : Trajectoire vers 150 €/t, avancée de deux ans par rapport aux prévisions de 2025

- Long terme (2030) : Maintien des scénarios à 150-200 €/t selon la conjoncture industrielle et énergétique

Alors que l’UE vise une baisse de 55 % des émissions d’ici 2030, les disparités mondiales restent préoccupantes. Les engagements internationaux devront intégrer à la fois des considérations environnementales et économiques pour garantir leur efficacité sans compromettre la croissance.

Le plan national intégré énergie-climat (PNIEC) de la France

Dans son plan national intégré énergie-climat (PNIEC) remis à la Commission européenne, la France a réaffirmé son engagement envers les énergies décarbonées, en reconnaissant la contribution du nucléaire tout en faisant des concessions sur les énergies renouvelables. La France devrait viser une part de 44 % de renouvelables dans la consommation finale d’énergie brute. Cependant, la Commission européenne pourrait accepter un objectif de 42,5 % en raison de l’instabilité politique actuelle.

Une reprise industrielle forte

La reprise rapide de l’activité industrielle après des années de stagnation pourrait entraîner une augmentation significative des prix des EUA. Une demande accrue de quotas, due à une hausse de la production et des émissions, pousserait les prix vers le haut. Avec les 88,31 €/t atteints en janvier 2026, les experts anticipent désormais un franchissement des 100 €/t dès le premier semestre 2026 et une trajectoire accélérée vers 150 €/t d’ici 2027-2028. En parallèle, l’accélération de la décarbonation de l’industrie est poussé par les politiques publiques et les innovations techniques.

Des fluctuations des prix de l’énergie et le découplage du carbone

Historiquement, les prix du gaz jouaient un rôle crucial dans le marché du carbone. Toutefois, depuis fin 2025, un découplage majeur s’opère : le carbone ne suit plus aveuglément les fluctuations du gaz. Les fondamentaux techniques (réduction de l’offre Fit-for-55, cycles réglementaires) dictent désormais la dynamique. En cas de nouvelle crise énergétique, les prix des EUA pourraient grimper à plus de 150 € dès 2027-2028.

Une offre qui se réduit

Les ajustements réglementaires, tels que le plan Fit-for-55, réduiront l’offre de quotas de 8% en 2026, créant une pression à la hausse sur les prix. Cette réduction de l’offre, avec une demande stable ou croissante, pourrait faire monter les prix des EUA à 140 € en moyenne, avec des pics possibles à 200 € d’ici 2030.

Historique de l’évolution du prix du carbone en 2025

Résumé du cours du carbone au second semestre 2025

Après un été stable autour de 69-70 €/t, le marché du carbone a basculé en septembre 2025. Mi-septembre, les prix ont atteint 77 €/t, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à juillet. Cette remontée résulte de plusieurs facteurs : la hausse des prix du gaz, l’augmentation des émissions dans le secteur énergétique, et surtout la fin prochaine de la période de mise en conformité pour les émissions 2025. Les acheteurs tardifs ont accentué la pression haussière sur le marché. Le marché a aussi montré sa maturité, résistant aux tensions géopolitiques et restant focalisé sur ses fondamentaux techniques et réglementaires.

À partir de novembre 2025, le marché entame une trajectoire haussière soutenue, portée par le repositionnement massif des fonds d’investissement à l’achat et l’approche de l’entrée en vigueur définitive du CBAM. Cette dynamique culmine avec le record historique de 88,31 €/t le 7 janvier 2026.

Résumé du cours du carbone sur le premier et deuxième trimestre 2025

Depuis le début de l’année 2025, le prix des quotas carbone européens (EUA) a reculé de près de 13 %, atteignant 61,94 €/t au 11 avril 2025. Cette baisse s’explique principalement par les incertitudes économiques en Europe, malgré un niveau qui reste historiquement élevé. Les fondamentaux demeurent contrastés : alors que certains pays comme l’Italie demandent un assouplissement des règles de l’Accord vert européen, la France débloque 400 M€ pour soutenir des projets de décarbonation industrielle, dans le cadre du plan France 2030.

À l’international, les dynamiques sont tout aussi divergentes : les États-Unis envisagent de réduire le financement des technologies bas carbone et assouplissent les exigences environnementales pour les concessions pétrolières, tandis que des initiatives privées comme le projet de reboisement au Brésil, soutenu par Santander et la BNDES, voient le jour. Le marché du carbone reste ainsi tiraillé entre signaux politiques et ambitions climatiques, dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution.

Depuis le début d’année, les prix européens du carbone chutent. Mi-mai 2024, le contrat de référence EUA pour décembre 2024 a chuté de 1,45 EUR pour s’établir à 71,81 EUR/t. Cette baisse est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la production d’électricité à faible émission et une augmentation des enchères d’EUA. En outre, la baisse de l’activité industrielle en Europe, exacerbée par le conflit en Ukraine, a conduit à une demande réduite pour les quotas d’émission. Les fonds d’investissement, avec un positionnement « net short » depuis 33 semaines consécutives, continuent de vendre plus de quotas qu’ils n’en achètent, accentuant la pression à la baisse sur les prix.

Enjeux climatiques mondiaux et politiques européennes

Australie : la banque verte CEFC bat un record avec 3,5 Mds AUD investis dans la transition énergétique

La banque publique verte CEFC a investi un montant record de 3,5 milliards AUD (2,3 Mds USD) sur l’exercice 2024‑2025, soit plus du double de l’an dernier. L’essentiel de ces fonds a été dirigé vers la modernisation des réseaux électriques, dont 2,1 Mds AUD pour un nouveau lien de transmission sur la côte est. Ces investissements visent à accélérer la transition énergétique alors que le pays s’est fixé un objectif de 82 % d’électricité renouvelable d’ici 2030, un cap jugé encore hors de portée par les analystes.

91 % des nouvelles capacités renouvelables désormais moins chères que les fossiles (IRENA)

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 91 % des nouveaux projets renouvelables déployés en 2024 solaire, éolien, hydraulique ou géothermie sont désormais plus compétitifs que les centrales fossiles les plus performantes. L’an dernier, 582 GW de capacités vertes ont été ajoutés dans le monde, un record historique. Le coût du solaire photovoltaïque a chuté de 41 %, et celui de l’éolien terrestre de 53 % par rapport aux énergies fossiles. Cette transition pourrait permettre jusqu’à 467 milliards USD d’économies sur les combustibles fossiles évités. L’IRENA met toutefois en garde contre de possibles tensions d’approvisionnement et risques géopolitiques liés à cette accélération.

2024 : Une année record pour le climat ?

Le service climatique Copernicus de l’UE prévoit que 2024 pourrait devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température mondiale moyenne de 1,65 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Ces données soulignent l’urgence de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Si les émissions de CO2 de l’UE devraient baisser de 4 % en 2024 grâce à la réduction des activités charbonnières, les émissions mondiales continuent d’augmenter, avec une prévision de +0,8 %, atteignant 37,4 milliards de tonnes.

Réformes réglementaires : le CBAM en 2026

Depuis le 1er janvier 2026, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) est entré en phase définitive. Six secteurs sont désormais couverts (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, hydrogène) avec des coûts estimés à 12 milliards €/an d’ici 2035. Une extension à 180 produits aval est prévue en janvier 2028, tandis qu’un seuil d’exemption à 50 tonnes allège 90% des entreprises.

Baisse des émissions et réduction de la demande de quotas

En France, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 5,8 % en 2023, poursuivant la tendance de réduction de 2,7 % en 2022. Ces réductions sont positives, mais elles restent insuffisantes pour atteindre les objectifs ambitieux de la France. Le pays vise à réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030 et à devenir neutre en carbone d’ici 2050. Cependant, la demande pour les quotas d’émission de CO2 a diminué parallèlement à la baisse des émissions. Cette réduction de la demande a contribué à la récente baisse des prix du carbone sur le marché européen au premier semestre 2025.

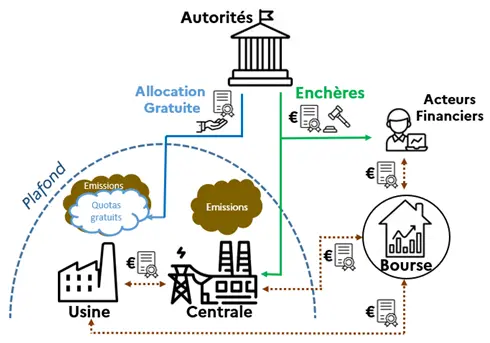

Comment fonctionne le marché du carbone ?

Le marché du carbone repose sur le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade. Les autorités établissent un plafond (cap) sur les émissions totales de CO2 et distribuent ou vendent des quotas d’émission aux entreprises. Chaque quota permet d’émettre une tonne de CO2. En conséquence, les entreprises doivent avoir suffisamment de quotas pour couvrir leurs émissions annuelles, sinon elles doivent acheter des quotas supplémentaires ou payer des amendes. Ce système incite les entreprises à réduire leurs émissions pour éviter les coûts supplémentaires liés à l’achat de quotas.

Les acteurs du marché du carbone

e marché du carbone réunit une grande diversité d’acteurs. Chacun joue un rôle précis dans la fixation des prix et la régulation des émissions. Les entreprises industrielles et énergétiques comme EDF, Engie, ArcelorMittal ou TotalEnergies — sont les principaux émetteurs. Elles doivent acheter ou vendre des quotas selon leurs besoins. Les bourses spécialisées, telles que l’ICE (Intercontinental Exchange) et l’EEX (European Energy Exchange), assurent la négociation de ces quotas. Les brokers et courtiers accompagnent les entreprises dans la gestion de leurs positions sur le marché. Les fonds d’investissement, notamment les fonds verts, influencent la volatilité par leurs stratégies d’achat et de vente. Enfin, les régulateurs européens et les gouvernements définissent les règles du marché. Ils veillent à la bonne application du Système d’Échange de Quotas d’Émission (SEQE-UE).

Qui est concerné par le marché du carbone?

Le marché du carbone concerne surtout les industries à forte intensité énergétique. Il s’agit notamment de la production d’électricité, de la sidérurgie et des raffineries. En Europe, le Système d’Échange de Quotas d’Émission (EU ETS) regroupe plus de 11 000 installations industrielles. Les entreprises concernées doivent surveiller et déclarer leurs émissions. Elles sont également tenues de respecter les réglementations en vigueur. Les gouvernements et les institutions financières jouent aussi un rôle clé. Ils influencent les politiques climatiques et participent aux transactions de quotas.

En intégrant ce coût dans leurs décisions financières, les entreprises peuvent mieux évaluer les risques et opportunités liés au climat, anticiper les futures régulations et améliorer leur compétitivité. Cet outil aide également à aligner les stratégies commerciales avec les objectifs de durabilité et les engagements climatiques internationaux.

Influence du prix du CO2 sur le prix de l’électricité

Le marché du carbone influence directement le prix de l’électricité. Les producteurs utilisant des combustibles fossiles doivent acheter des quotas pour compenser leurs émissions de CO₂. Lorsque le prix de ces quotas augmente, les coûts de production d’électricité grimpent à leur tour. Cela se répercute sur les consommateurs. À l’inverse, une baisse du prix des quotas peut alléger les coûts de production. Certaines entreprises appliquent aussi un prix interne du carbone. Cela leur permet d’intégrer le coût environnemental dans leurs décisions stratégiques et d’orienter leurs investissements vers des technologies plus propres.

Mécanisme de formation du prix du carbone

Le prix des quotas de carbone dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande. L’offre est fixée par le plafond global établi par l’Union européenne. La demande varie selon l’activité industrielle, les besoins en électricité et les contraintes réglementaires. D’autres facteurs externes influencent aussi le marché. La spéculation et les anticipations économiques jouent également un rôle important. Ainsi, le marché du carbone fonctionne comme un système complexe. Chaque acteur industriel ou financier contribue aux fluctuations des prix.

Comment lire le marché carbone comme un pro :

- Prix : suit l’équilibre offre/demande, influencé par les coûts de l’énergie et la spéculation.

- Acteurs : industriels, bourses, brokers, fonds d’investissement, régulateurs.

- Instruments financiers : quotas spot, contrats à terme, options.

- Impact sur l’électricité : prix des quotas répercutés sur le coût de production, influençant la facture des consommateurs.

- Stratégie : anticiper, couvrir, réduire ses émissions et investir dans les renouvelables.

Ce focus permet de synthétiser le marché pour un lecteur professionnel qui souhaite comprendre rapidement les enjeux et opportunités.

FAQ sur le marche du carbone

Tendances du marché du carbone

Quelles sont les prévisions du marché de carbone pour 2030 ?

À l’horizon 2030, plusieurs trajectoires se dessinent pour le prix des quotas carbone :

Une reprise industrielle accélérée pourrait faire grimper les prix au-delà de 150 €/t.

Une crise énergétique ou une offre restreinte, exacerbée par le plan RepowerEU, pourrait maintenir les prix à une moyenne de 140 €/t, avec des pics possibles à 200 €/t.

Comment fonctionne le marché du carbone ?

Le marché du carbone repose sur le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade. Les autorités établissent un plafond (cap) sur les émissions totales de CO2 et distribuent ou vendent des quotas d’émission aux entreprises. Chaque quota permet d’émettre une tonne de CO2. En conséquence, les entreprises doivent avoir suffisamment de quotas pour couvrir leurs émissions annuelles, sinon elles doivent acheter des quotas supplémentaires ou payer des amendes.

Qui sont les principaux acteurs du marché du carbone ?

Les acteurs principaux sont les industries fortement émettrices (production d’électricité, sidérurgie, ciment, chimie), les bourses spécialisées comme l’ICE et l’EEX, ainsi que les brokers et fonds d’investissement qui participent à la négociation et influencent la volatilité des prix. Les régulateurs européens et les gouvernements jouent un rôle central en fixant les règles et en surveillant le respect des quotas. Ces différents acteurs interagissent pour assurer la fluidité, la transparence et l’efficacité du marché.

Quelles sont les principales tendances des prix du carbone en 2025 ?

En 2025, les prix du carbone sont marqués par une forte volatilité. Après un rebond début juillet lié à la chaleur estivale, les prix ont légèrement reculé autour de 70 €/t. Les facteurs influençant ces variations incluent les fluctuations des prix du gaz, l’activité industrielle, la spéculation financière et les décisions politiques. À moyen terme, les analystes prévoient une hausse progressive du prix des quotas, en lien avec la réduction de l’offre de quotas et l’accélération des objectifs de décarbonation de l’UE.

Comment les entreprises peuvent-elles gérer le risque lié au marché du carbone ?

Les entreprises disposent de plusieurs stratégies : elles peuvent acheter leurs quotas à l’avance pour sécuriser les prix, utiliser des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre la volatilité, ou investir dans la production d’électricité renouvelable et l’efficacité énergétique pour réduire leur besoin en quotas. Ces mesures permettent de maîtriser les coûts liés aux émissions, de respecter les obligations réglementaires et de valoriser leur engagement environnemental auprès des parties prenantes.

Quel est l’impact du marché du carbone sur le prix de l’électricité ?

Le marché du carbone influence directement le coût de production de l’électricité, en particulier pour les centrales utilisant des combustibles fossiles. Lorsque le prix des quotas augmente, le coût de production augmente également et se répercute sur les consommateurs. À l’inverse, une baisse des prix des quotas peut réduire les coûts de production. Les producteurs peuvent également intégrer un prix interne du carbone dans leurs décisions stratégiques pour guider leurs investissements vers des technologies plus propres et plus compétitives.

Quelles évolutions réglementaires sont attendues pour le marché du carbone ?

L’UE prévoit plusieurs évolutions importantes : l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) en 2026, des règles plus strictes pour les crédits carbone internationaux et le renforcement du suivi et de la traçabilité des quotas. Ces mesures visent à limiter la fuite de carbone, garantir la conformité à l’Accord de Paris et stimuler l’investissement dans des projets bas carbone. Les entreprises doivent s’y préparer pour rester compétitives et alignées avec les objectifs climatiques européens.

Quels facteurs peuvent faire varier les prix du carbone à l’avenir ?

Les prix du carbone dépendent de l’équilibre entre l’offre et la demande, influencé par l’activité industrielle, les politiques publiques, le prix des énergies fossiles, et les crises énergétiques éventuelles. Des facteurs exogènes comme la spéculation financière et l’évolution des technologies de décarbonation peuvent également accentuer les variations. Les analystes anticipent que la réduction de l’offre de quotas, combinée à une reprise industrielle ou à des crises énergétiques, pourrait pousser les prix vers des niveaux records à horizon 2030.