Le parc nucléaire français est dans une situation tendue, avec près de la moitié des réacteurs à l’arrêt. Source d’énergie majoritaire en France, avec 70% du mix énergétique, la filière du nucléaire doit aujourd’hui répondre à un défi de taille :

- Répondre à la majorité de la demande d’électricité ;

- Assurer une continuité d’approvisionnement ;

- Régler les problèmes de corrosion et de maintenance du parc.

Ces problèmes mettent en péril la filière de production d’électricité pour l’hiver 2022-2023, car les niveaux de demandes pourraient dépasser les capacités de production de la France. Une telle situation entraînerait une hausse à court et moyen terme du prix de l’énergie.

Quelle est la situation du parc nucléaire en France ?

Comment fonctionne une centrale nucléaire ?

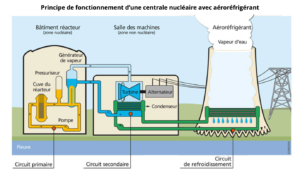

Les centrales nucléaires actuelles se basent sur la fission nucléaire pour créer de la vapeur à haute pression. Cette force permet par la suite de faire tourner une turbine et de créer de l’électricité. Pour contrôler la réaction et contrôler la production de chaleur, les centrales nucléaires doivent être placées à proximité de cours d’eau.

La vapeur créée par la fission dans le coeur du réacteur du combustible nucléaire est contenue dans un circuit fermé, le circuit secondaire. Cette vapeur permet de faire tourner une turbine, reliée à un alternateur. Cet alternateur, une fois en mouvement, permet de créer de l’électricité. Cette électricité est ensuite acheminée par le réseau de transport vers les zones de consommation.

La vapeur, une fois passée par la turbine, doit ensuite être refroidie, pour pouvoir produire à nouveau de la vapeur, au contact de la chaleur du circuit primaire. Pour permettre le refroidissement, le circuit de refroidissement achemine l’eau chaude issue du condenseur vers l’aéroréfrigérant. Cette installation utilise l’air ambiant et le vent pour refroidir l’eau. La chaleur dégagée par la réaction est extraite de l’eau, vers l’air ambiant, et se disperse sous forme de vapeur dans l’atmosphère.

Ce refroidissement est permis par le circuit de refroidissement, qui tire du fleuve, une eau suffisamment froide pour transformer la vapeur en eau liquide. L’ensemble de ces éléments permettent une réaction en chaîne stable. D’autres méthodes de production d’électricité à partir d’énergie nucléaire existent :

- Des centrales nucléaires sans aéroréfrigérant (tour de refroidissement) ;

- Des centrales nucléaires à base de Thorium ;

- Le projet ITER : projet de recherche sur le fonctionnement d’un réacteur à fusion nucléaire.

La France parmi les 3 plus grands producteurs d’électricité à partir d’énergie nucléaire

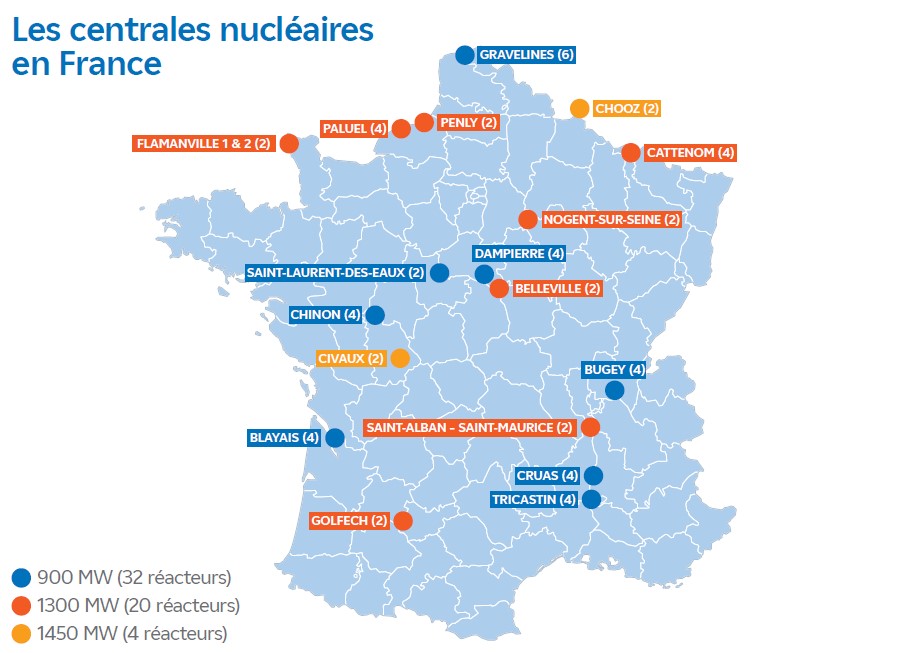

En France, on compte en 2024 près de 56 réacteurs nucléaires. Parmi ces réacteurs, on dénombre 3 familles de réacteurs différents, dotées de puissances variées.

| Type de réacteurs nucléaires | Nombre de réacteurs de cette famille en France |

| 900 MWe | 32 |

| 1300 MWe | 20 |

| 1450 MWe | 4 |

| 1650 MWe | 1* |

*réacteur en construction, sur la centrale de Flamanville

Les principaux pays producteurs d’électricité d’origine nucléaire

Avec ces installations, la France s’est placée troisième en 2022 au niveau mondial en termes de production d’électricité à partir de centrales nucléaires, juste derrière les Etats-Unis et la Chine.

| Rang | Pays | Production 2022 en TWh |

| 1 | Etats-Unis | 772,2 |

| 2 | Chine | 395,4 |

| 3 | France | 282,1 |

| 4 | Russie | 209,5 |

| 5 | Corée du Sud | 167,5 |

| 6 | Canada | 81,7 |

| 7 | Espagne | 56 |

| 8 | Japon | 51,9 |

| 9 | Suède | 50 |

| 10 | Royaume-Uni | 43,5 |

Ce niveau de production place l’énergie nucléaire en première place dans le mix énergétique français, devant l’énergie hydraulique, les énergies renouvelables (ENR), l’énergie thermique (gaz, charbon…).

Cette méthode de production d’électricité permet :

- de produire un niveau conséquent d’énergie ;

- de contrôler les niveaux de production, à l’inverse des énergies renouvelables ;

- d’être neutre en rejets de CO2, dans le cadre de la protection de l’environnement.

Par contre, les centrales nucléaires à fission produisent une quantité notable de déchets. En effet, les centrales nucléaires en France fonctionnent à partir d’uranium. Ce combustible doit être changé tous les 3 ans, pour conserver un niveau de production satisfaisant.

Le combustible usagé est ensuite envoyé à la Hague, à l’usine de retraitement. Cette usine isole les matériaux valorisables, tels que l’uranium et le plutonium, des autres minéraux dangereux. Ces seconds types de minéraux doivent être conditionnés, avant d’être enfouis par la suite entre 15 et 500 mètres de profondeur, selon le niveau d’activités.

Un parc nucléaire vieillissant, originaire des années 1980

La majorité des réacteurs en fonction actuellement en France est issue du plan de développement intensif du parc nucléaire dans les années 80. Ces réacteurs arrivent ainsi aujourd’hui au terme de leur durée d’exploitation maximale, établie initialement à 40 ans.

On compte au total 37 réacteurs mis en service entre 1976 et 1985, arrivant au terme de leur exploitation, soit 66% du parc nucléaire français. Ces réacteurs devaient rejoindre en 2020 les 12 réacteurs déjà arrêtés, actuellement en cours de démantèlement.

Pour répondre à ce problème d’échéance, l’Etat et EDF ont mis en place le plan grand carénage. Ce plan consiste à prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires français pour assurer une sécurité d’exploitation suffisante, dans le cadre d’un allongement de l’exploitation.

Grâce à ce travail de maintenance, l’ASN (Agence de Sureté Nucléaire) et l’Etat français ont décidé en 2021 d’allonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires de 10 ans supplémentaires, pour atteindre les 50 ans.

Le parc nucléaire français : une problématique de sûreté d’exploitation et d’acheminement à traiter

Depuis 2020, cet allongement des durées d’exploitation nécessite des maintenances et autres révisions importantes pour assurer le prolongement des exploitations de centrales. Combiné avec la crise sanitaire, ce calendrier de maintenance et de révision a été fortement perturbé. Conséquence directe, les maintenances ont dû être planifiées entre 2021 et 2023.

Ce nouveau calendrier a mis en évidence des problèmes de corrosion sur les réacteurs les plus récents.

Un problème de corrosion sur les systèmes de sécurité de refroidissement des réacteurs

Les visites de contrôle de l’ASN et les diverses maintenances préventives ont mis en évidence des problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité sur le refroidissement du réacteur. Plus précisément, la corrosion a touché les soudures, sur les coudes des tuyauteries d’injection de sécurité. A long terme, cela entraîne des fissures, préjudiciables dans le bon fonctionnement des installations. Reliés directement au circuit primaire du réacteur et constamment sous contrainte, les coudes concernés ne peuvent pas être remplacés lors du fonctionnement de la centrale.

Source : EDF

Cette tuyauterie permet, en cas d’accident, de refroidir dans de bonnes conditions le combustible, et donc de ralentir la fission nucléaire. Ce problème concerne actuellement les familles les plus récentes du parc nucléaire. Au total, près de 12 réacteurs nucléaires sont mis à l’arrêt à cause de cette corrosion. La famille des 900 MW est en cours de contrôle pour vérifier le bon état des installations. A l’heure actuelle, l’ASN n’a pas détecté ce phénomène sur cette famille.

Des défauts significatifs découverts par EDF

A la mi-mars 2023, il a été découvert des défauts significatifs à la centrale nucléaire de Penly et Cattenom, suite à des analyses en profondeur sur les problèmes de corrosion. Premièrement, sur le réacteur 1 de la centrale de Penly, les analyses ont mis en évidence une fissure de 23 mm de profondeur. L’ASN a déclaré :

« La fissure s’étend sur 155 mm, soit environ le quart de la circonférence de la tuyauterie, et sa profondeur maximale est de 23 mm, pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm, classant le dossier au niveau 2 de l’échelle d’incidents nucléaires Ines. La présence de cette fissure conduit à ce que la résistance de la tuyauterie ne soit plus démontrée. »

Des risques de fuite étaient donc bien présentes. A la suite de cette découverte, l’ASN a demandé à EDF de prendre en compte cette découverte et d’adapter en conséquence ses analyses sur les autres fissures existantes sur les autres réacteurs.

Quelques jours après cette découverte sur Penly 1, de nouvelles fissures non-négligeables ont été découvertes à Penly 2 et Cattenom 3. La fissure de Penly 2 mesure 57 mm de long, représentant moins de 10 % de la circonférence, pour une profondeur maximale de 12 mm. Celle de Cattenom 3 est d’une longueur de 165 mm et de 4 mm de profondeur. Ces deux fissures remettent en question la performance même du tuyau, et par conséquent, la sécurité d’exploitation des centrales.

Ces nouvelles sont un nouveau coup dur pour EDF, car elles mettent à nouveau un voile d’incertitudes sur la capacité du parc à revenir rapidement à des niveaux de production acceptables.

Suite à ses différentes nouvelles, le prix de l’électricité a connu une hausse de 38% en seulement 4 jours, pour atteindre 205€/MWh pour l’année de livraison 2024.

La mise en service de la centrale de Flamanville finaliser en 2024

Depuis 2007, le troisième réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville, de type EPR, est en cours de construction. Initialement, sa mise en service était programmée en 2012. Néanmoins, l’ASN a détecté lors de visites de contrôle de nombreuses anomalies dans la construction des installations, notamment sur une des cuves de la centrale. Cette nouvelle génération est à eau pressurisée, avec une puissance énergétique plus importante.

Néanmoins, le retard pris par EDF dans la construction de cet EPR a entraîné un surcoût total estimé à plus de 10 milliards d’euros, selon la cour des comptes. Au total, le coût estimé pour la construction de cet EPR est estimé à 13,2 milliards d’euros.

Lancement historique du réacteur EPR de Flamanville

Après 17 ans de chantier et 12 ans de retard, EDF a franchi une étape clé, en mai 2024, avec le chargement du combustible pour le nouveau réacteur nucléaire EPR de Flamanville, le 57e réacteur en France et le premier depuis 22 ans. Avec une capacité de 1 600 MW, il pourra alimenter près de trois millions de ménages. Ce réacteur, le plus puissant de France, est le quatrième de ce type installé dans le monde.

Étapes clés et autorisations

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son feu vert le 7 mai, permettant le début du chargement du combustible, une opération complexe impliquant 60 000 crayons d’uranium sur une semaine, terminée le 15 mai. Le processus de mise en service comprendra des essais sous surveillance, avec des étapes cruciales comme la première réaction de fission prévue pour fin juin et le couplage au réseau électrique durant l’été.

Perspectives et défis

EDF prévoit que le réacteur atteindra 100% de sa puissance d’ici fin 2024, avec une maintenance programmée pour 2025 et un remplacement de couvercle en 2026. Malgré les déboires et un coût quadruplé à 13,2 milliards d’euros, EDF assure un haut niveau de qualité et de sûreté, bien que des associations écologistes restent sceptiques sur la fiabilité de l’EPR.

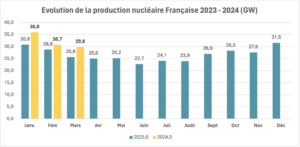

Une nette amélioration de la disponibilité nucléaire pour l’hiver 2023-2024

RTE prévoit une augmentation de 5 GW de puissance disponible par rapport à l’hiver 2022-2023, grâce aux retours progressifs de plusieurs réacteurs nucléaires en fin de maintenance et/ou correction des problèmes de corrosion. Au total, pour le mois de décembre 2023, la puissance nucléaire en France devrait atteindre 40 à 45 GW, et entre 45 et 50 GW en janvier, au coeur de l’hiver. Couplé à une réduction de 8% de la demande énergétique par rapport au niveau pré-crise énergétique, le prix spot de l’électricité poursuit sa baisse entamée à la mi-octobre 2023, pour atteindre 104,93€/MWh, niveau inédit depuis janvier 2022. Aucun risque de coupure n’est identifié par RTE, ce qui rassure les marchés sur la sécurité d’approvisionnement de la France pour l’hiver à venir et l’année 2024.

Combien de réacteurs nucléaires sont en fonctionnement en France en 2024 ?

A la fin du premier trimestre 2024, 38 réacteurs nucléaires était opérationnels à 100%, 17 autres sont partiellement disponibles et un est entièrement arrêté. Pour ce dernier, il s’agit d’un arrêt de maintenance déjà prévisionner par le planning de révision de la centrale.

La production nucléaire est bien reparti en 2023 et se poursuit en 2024 avec la fin des maintenances pour les problématiques de corrosion.

Quel est l’accompagnement proposé par Optima Energie ?

Optima Energie propose aux entreprises et autres consommateurs professionnels d’énergie (associations…) un accompagnement personnalisé, autour de nombreux sujets énergétiques. Notre équipe peut ainsi vous proposer :

- un service de courtage en énergie ;

- une veille du marché énergétique (nouvelles offres énergétiques, évolutions juridiques, évolutions technologiques…)

- un service d’optimisation de vos coûts énergétiques, associés à votre consommation (CEE, marché de capacité, TURPE, etc.)

- de nombreux conseils sur la stratégie d’achat énergétique à long terme de votre entreprise…

A partir de vos documents énergétiques (devis, factures, contrats…), notre équipe d’experts peut vous transmettre un audit personnalisé en moins de 48 heures. Cet audit détaille les axes d’amélioration, avec les solutions à votre disposition pour maîtriser à long terme votre budget.